Le Rythme Grégorien d'après les Manuscrits

Brève analyse historique. Synthèse pour le temps présent

SOMMAIRE

Ouvrages de référence

![]()

I. Au temps jadis, de l'an 900 à l'an 1100

![]()

II. La rénovation du chant liturgique

![]()

III. Remise en question de La Méthode

![]()

IV. Critique des conceptions grégoriennes de Dom Cardine

![]()

V. La tradition orale du chant d'église. Le sentiment tonal moderne

![]()

VI. Conclusion

Ouvrages de référence

[1] Dom Joseph Pothier, Les mélodies grégoriennes, préface de Jacques Chailley, Stock musique 1980

[2] Dom André Mocquereau, Le nombre musical grégorien, Tome I, Desclées 1908

[3] Dom Eugène Cardine, Sémiologie grégorienne, Solesmes 1970

[4] Dom Eugène Cardine, Première année de chant grégorien, réédition, Solesmes 1996

[5] Dom Joseph Gajard, La méthode de Solesmes, Desclée, 1951

[6] Jean de Valois, Le chant grégorien, (Que sais-je n°1041), PUF 1963

[7] Albert-Jacques Bescond, Le chant grégorien, Buchet-Chastel 1972

[8] A-J Bescond, Giedrus Gapsys, Le Chant grégorien, réédition de [6] revue et augmentée, Buchet-Chastel 2000

[9] Maurice Tillie (et al.), Le chant grégorien redécouvert, C.L.D. 1997

Notes annexes : Pour ne pas alourdir le présent article de certains détails techniques et développements particuliers, des notes-annexes spécialisées sont données séparément, à l'usage des spécialistes et des curieux. En voici la liste:

NA-1 Ecarts graphiques entre manuscrits

NA-2 Manuscrit "de Montpellier" H159

NA-3 Notes et neumes singuliers

NA-4 Coupures neumatiques réelles ... et imaginaires

NA-5 Une application emblématique du principe d'invariance orale

NA-6 Le "plein-chant musical" au XVIIe siècle

NA-7 Quelques commentaires sur "Le chant grégorien redécouvert", de Maurice Tillie

NA-8 Intervalles mélodiques naturels

I. Au temps jadis, de l'an 900 à l'an 1100

Les manuscrits neumatiques

l est admis sans discussion que le chant grégorien apparu aux Xe et XIe siècles dans l’Europe germanique (notamment à Saint-Gall en Suisse, et en Lorraine), se transmettait oralement en ce qui concerne la mélodie, les principaux manuscrits de cette provenance, dits "neumatiques", ne reflétant que très approximativement les variations de hauteur. En revanche les auteurs modernes insistent sur la valeur et l’intérêt des indications rythmiques de ces mêmes manuscrits.

Il convient de tempérer ces affirmations trop sommaires, qui faussent la probable réalité. L’écoute et la mémorisation d’un chant, comme on pourrait en réaliser aujourd’hui, ne s’appliquent pas seulement à une ligne mélodique plus ou moins désincarnée, mais comprennent aussi l’articulation des éléments du chant -syllabes du texte, notes ou groupes de notes- et finalement l’expression musicale de la pièce. Un rythme est donc déjà présent dans l’enregistrement oral, et pourra éventuellement être à nouveau transmis.Cependant, on sait bien aujourd’hui quelles différences parfois très sensibles peuvent séparer plusieurs interprétations d’une même œuvre musicale, qu’il s’agisse de chanson, d’air d’opéra, ou de pièce instrumentale. Chaque interprète, ou directeur d’ensemble, imprime sa marque, sa manière de sentir l’œuvre, son "coup de patte". Pourquoi en aurait-il été autrement il y a dix ou onze siècles ? S’impose donc l’idée du caractère unique de chaque manuscrit, reflet de la personnalité et du talent particulier du chantre mis à contribution, exactement comme on distinguerait aujourd’hui tel ténor dans telle œuvre célèbre, enregistré à telle date, dans telles conditions. Voir la note-annexe n°1 qui illustre les écarts entre manuscrits.

Ainsi peuvent s’expliquer les différences de détail entre manuscrits, en notant toutefois la convergence d’ensemble étonnante, quasi miraculeuse, compte tenu des écarts de date parfois énormes (100 ans), et des localisations géographiques éventuellement très éloignées.

Comment se concrétisaient ces détails pour le notateur ? Il notait surtout l’articulation particulière de chaque syllabe, de chaque élément mélismatique, en choisissant dans sa palette de signes ceux qui reflétaient le mieux ce qu’il entendait. Par exemple, pour un groupe de quatre notes ornant une syllabe, si l’émission était totalement liée, il pouvait utiliser par exemple un torculus résupinus. Si le chantre marquait une légère reprise de voix sur la troisième note, il notait plutôt deux pes successifs. Si cette reprise de voix était plus nettement marquée, il choisissait un second pes carré (première note allongée). En plus de l’articulation, le notateur devait transcrire les allongements de notes isolées, les ralentissements ou reprises de tempo, par des épisèmes ou des lettres significatives ajoutés aux notes ou aux groupes concernés.

Nous n’avons aucune description d’époque de ce que pouvait représenter un enregistrement manuscrit. Le bon sens nous porte à croire que, s’agissant d’une opération difficile, précieuse, on procédait par petits fragments successifs (incises ?), en répétant plusieurs fois avant notation, la plume ne devant toucher le parchemin qu’à coup sûr. D’où la surprenante perfection graphique de certains manuscrits.

La découpe de la mélodie en neumes, qui sont souvent de deux ou trois notes, évoque fortement une articulation principale en groupes de deux ou trois temps élémentaires. C’est le rythme binaire-ternaire du discours parlé, transposé naturellement au chant par les stades ancestraux du récitatif et de la psalmodie. Ce rythme étant complètement instinctif pour les chantres et les notateurs, on ne songeait pas à le reproduire sur les manuscrits. Les précisions rythmiques notées s’imposaient quand on devait s’écarter du schéma usuel. En dehors de ces cas, l’accent rythmique se portait naturellement sur la première note des neumes, imitant l’usage parlé qui accentue les syllabes fortes, légèrement plus longues que les atones. En grégorien, le fait d’orner une syllabe d’un pes ou d’une clivis, ou autre groupe, augmente en effet la quantité sonore allouée à cette syllabe, et le chanteur appuiera spontanément sur la première note, si d’autres nécessités d’ordre expressif ne s’y opposent pas.

Il reste toutefois un ensemble de questions, passées généralement sous silence, qui nous paraît de première importance. Comment la ligne mélodique précise des chants composés aux Xe et XIe siècles a-t-elle pu se conserver quasiment intacte jusqu’à nous ? Et d’abord, où les chantres solistes les plus talentueux, enregistrés sur manuscrits, et enseignant le chant à leurs collègues, prenaient-ils leur modèle mélodique ? L’hypothèse s’impose avec force de l’existence quelque part dans un ou plusieurs "monastères-conservatoires", de documents écrits donnant les hauteurs mélodiques précises des notes ou groupes de notes ornant les syllabes du texte. Auparavant, au stade de la composition, il fallait bien que le créateur de la pièce ornée note, d’une manière ou d’une autre, les hauteurs des sons qu’il assemblait, pour les relire, les essayer en chantant, les corriger éventuellement, et parachever sa composition avant de la diffuser oralement. Ces documents pouvaient être recopiés et envoyés dans les autres monastères, même dans des provinces très éloignées, ce qui expliquerait la fixité étonnante des séquences mélodiques à travers le temps et l’espace, malgré les différences parfois très accusées des styles de notation. Ces documents spécialisés, qu'on pourrait appeler "matrices", ne concernaient que la ligne mélodique, sans signes de mesure ou de rythme, tout simplement parce qu’un chanteur virtuose, avec les seules indications du texte et de la mélodie, devait être capable de trouver par lui-même le rythme approprié, dans le cadre d’une monodie à notes de durées égales en moyenne. Avec le texte, et la ligne mélodique, il pouvait situer facilement les accents verbaux et musicaux, les cadences, et finalement élaborer le rythme dans sa totalité. Son interprétation pouvait être, éventuellement, enregistrée par un notateur sur un manuscrit déjà pourvu des textes, comme nous l’avons imaginé plus haut.

Quand on se demande sous quelle forme étaient précisées dans ces matrices les hauteurs mélodiques, on pense aussitôt aux échelles alphabétiques utilisées par les Grecs en musique (a=La, b=Si, c=Ut, etc..). Nous avons précisément la trace d’une telle échelle dans le manuscrit H159 dit "de Montpellier", en réalité originaire de Saint-Bénigne à Dijon, remontant aux alentours de l’an 1000, donc contemporain de certains des meilleurs manuscrits neumés du nord (St Gall, Laon). (Voir la note-annexe n°2). Cette échelle s’étendait sur deux octaves, de a (La grave), à p (La suraigu). Contrairement aux échelles alphabétiques modernes, où les lettres ne couvrent qu’une octave (A à G), l’échelle médiévale, ignorant l’octave, attribuait à chaque lettre une hauteur mémorisée bien définie, sans risque de confusion. Ajoutons que nous devons admettre, hier comme aujourd’hui, une notion exacte, instinctive ou innée, des principaux intervalles mélodiques, quinte, quarte, tierce majeure, tierce mineure, du moins chez la plupart des hommes (Cf. note-annexe n°8).

De l’existence de ces matrices mélodiques, à notation alphabétique, nous n’avons malheureusement aucune trace ou preuve matérielle. Et pourtant on ne voit pas comment on aurait pu s’en dispenser. Toutefois, le manuscrit H159 aurait pu être élaboré à partir d’une de ces matrices, en recopiant les notes-lettres. On remarque sur ce document l’absence de signes rythmiques, en dehors des groupements neumatiques très nettement marqués au niveau des lettres mélodiques, réparties en paquets bien séparés, en face des neumes conservés sur une ligne supérieure (voir la planche XXVII dans A. J. Bescond, Le chant grégorien).

Revenons à l’apprentissage oral du répertoire. Il nous est presque impossible aujourd’hui d’imaginer l’effort demandé à l’élève. Certains documents d’époque mentionnent des durées d’apprentissage de 9 ans ou plus ! Pour notre part nous avons voulu apprendre par cœur une ou deux pièces caractéristiques, dont l’une très mélismatique. Aidé du livre où la mélodie est restituée nous y sommes parvenu, la principale difficulté rencontrée ayant été de bien mémoriser la correspondance mélodie-syllabes. Au cours d’une longue phrase musicale ornée survient parfois un changement de syllabe, qui ne se rattache pas clairement à la ligne mélodique. On comprend alors que l’une des utilités des neumes manuscrits était d’indiquer précisément aux chantres la correspondance texte-mélodie. Mais nos lointains devanciers, eux, n’avaient pas sur leurs livres une ligne mélodique précise, d’où la nécessité supplémentaire de retenir par cœur, sans faute, cette ligne mélodique.

On pourrait objecter que de nos jours des gens apparemment sans connaissances musicales (solfège), arrivent sans peine à apprendre à l’oreille des chansons entendues à la radio, et à les chanter correctement, juste. Mais ces chansons modernes sont mesurées, souvent rimées, ce qui nous écarte totalement du chant grégorien orné, qui ne présente en général aucun repère reproductible de mesure, en prose pure (propositions successives de longueur quelconque, sans rime ni assonance volontaire). Il en va différemment des pièces syllabiques de l’ordinaire, des séquences et des hymnes, qui à certains égards ressemblent à nos airs modernes, et peuvent être appris et chantés de mémoire par la foule.

Difficulté supplémentaire, le chantre, une fois formé, ne rechantait la même pièce qu’un fois par an dans la plupart des cas, et n’avait peut-être pas toujours son maître à proximité pour répéter sans erreur. D’où sans doute ces lettres à signification mélodique (monter, descendre, unisson,...) ajoutées fréquemment aux neumes, pour aider le chantre à retrouver la ligne mélodique.

Les manuscrits diastématiques

La diastématie consiste à indiquer sur le livre de chant, face au texte, les intervalles mélodiques du chant en utilisant la dimension verticale, les sons aigus au-dessus des sons graves. Cette notation est apparue nécessaire dans certaines provinces, qui devaient trouver beaucoup d’inconvénients à la transmission purement orale de la mélodie, à l’époque même des manuscrits neumés (Xe siècle).Déjà, la tendance diastématique apparaît dans le manuscrit de Laon. Certaines notes sont superposées proportionnellement à l’ampleur des intervalles, mais sans précision suffisante pour se dispenser de la mémorisation du chant.

Sur les premiers manuscrits diastématiques d’Aquitaine (fin IXe ?), on trouve une ligne mélodique représentée par l’étagement en hauteur de points représentant les notes. Toutefois des neumes apparaissent ça et là, mais comme des points ligaturés rappelant partiellement la forme neumatique connue. Par exemple un porrectus apparaîtra comme un V marqué de trois points avec un premier jambage épaissi, les points étant situés à la hauteur voulue. Les hauteurs ne sont pas encore très précises, et il manque une ligne repère pour placer le demi ton, ce qui implique encore une contribution de la mémoire pour lire ces manuscrits.

On attribue à Gui d’Arezzo, au cours des cinquante premières années du XIe siècle (il est mort en 1050), l’invention de la portée de plusieurs lignes, et des noms des notes de l’hexacorde de base Ut Ré Mi Fa Sol La. Ces inventions fourniront enfin avec précision la ligne mélodique des chants.

Il est certain, comme l’ont fait remarquer les auteurs modernes, que la notation diastématique est pauvre en indications rythmiques, comparée à la notation neumatique (St Gall). On arrive à y retrouver à peu près le découpage de la mélodie en groupes, mais ces groupes ne peuvent plus changer de forme en fonction de l’interprétation. Les signes adventices, épisèmes sur les neumes, et lettres significatives, disparaissent complètement. Il en résulte que la bonne exécution du chant repose à nouveau entièrement sur le talent du chantre, qui doit reconstituer le rythme et l’expression à partir du contexte mélodique et textuel.

Selon les auteurs modernes, la diastématie sonne le glas, pour des siècles, du rythme grégorien authentique. Le chant sera à peu près transmis dans sa ligne mélodique, grâce à la portée, mais exécuté de façon mécanique, sans expression. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la recherche du rythme ancien sera entreprise à partir des manuscrits, en vue de ressusciter véritablement un chant de haute valeur liturgique.

II. La rénovation du chant liturgique

l existe dans divers livres sur le chant grégorien d’excellents récits des événements compliqués et passionnés qui ont ponctué la réforme du chant d’église dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ici nous nous efforcerons seulement de dégager les idées maîtresses qui ont guidé les artisans du progrès, les découvertes et réalisations majeures, les étapes marquantes.

C’est l’Abbé de Solesmes, Dom Guéranger, qui lance le mouvement par ses Institutions liturgiques en 1840. A partir de cette époque, à Solesmes, on chante "autrement", dans un style jusqu’alors inconnu, que le Chanoine Gontier, du Mans, analyse et décrit dans son ouvrage Méthode raisonnée de plain-chant (1859). Il en définit le rythme libre, en rupture évidente avec la musique de l’époque, toujours mesurée. Il est le premier à rapprocher le rythme du grégorien de celui de la prose et de la déclamation, préfigurant les théories de Dom Pothier et de Dom Mocquereau sur le rythme.En cette même année 1859, Joseph Pothier entre à Solesmes. Ayant été formé au plain-chant dans sa chorale paroissiale, il s’intéresse aux recherches en cours d’un autre moine, Dom Jausions, sur des manuscrits anciens, et n’hésite pas à attaquer de front le déchiffrement du Codex 359 de Saint-Gall récemment publié, noté in campo aperto, c’est-à-dire en neumes sans ligne de portée, donc infirme en ce qui concerne la mélodie. Il a alors l’idée géniale de rapprocher ce document d’autres manuscrits médiévaux transcrits sur lignes selon la méthode de Guy d’Arezzo, pour détecter pour un même texte une correspondance étroite entre les neumes et les groupes de notes sur portée, permettant ainsi de déterminer avec précision la ligne mélodique absente des neumes.

Aidé de Dom Jausions, Dom Pothier commence à mettre par écrit ses découvertes et sa conception du chant grégorien, dans un ouvrage qui sera achevé en 1867, mais que Dom Guéranger n’osa publier, parce qu’il heurtait trop nettement certaines opinions établies. Les mélodies grégoriennes ne paraîtront qu’en 1880, sous la seule signature de Dom Pothier, Dom Jausions étant décédé en 1870. Nous disposons aujourd’hui d’une réédition récente (1980), préfacée par un autre grand maître, Jacques Chailley. Selon Dom Mocquereau, Les mélodies grégoriennes entraînent une "véritable révolution dans l’exécution du plain-chant". Jeune moine, musicien classique de formation (violoncelle), Dom Mocquereau est d’abord réticent au plain-chant. Citation de Dom Bescond (Le chant grégorien, 1972, p.253) : "Sa formation musicale était donc toute différente de celle de Dom Pothier et cela peut expliquer leurs divergences futures, en particulier sur la question du rythme. Tempéraments et mentalités divers également : autant Dom Pothier était approximatif, ennemi des cadres rigides, procédant par intuitions plus que par déductions rigoureuses, autant Dom Mocquereau était l’homme de la précision, de l’organisation, de la déduction. Il est faux de dire que l’un était artiste et l’autre géomètre, car tous deux avaient une égale ferveur pour la beauté du chant sacré et une égale sensibilité musicale".

Dom Mocquereau commença à travailler avec Dom Pothier à partir de 1880, et voulant défendre l’œuvre controversée de ce dernier, le Graduel sorti en 1883, il entreprit le travail colossal de reproduction photographique et de diffusion publique des manuscrits anciens, pour désarmer les critiques. Ce fut la Paléographie Musicale, lancée en 1888, et poursuivie ensuite pendant de longues années. Parallèlement, Dom Mocquereau parachève ses thèses sur le rythme, qu’il expérimente à la tête du chœur de Solesmes depuis des années. Il propose et applique la notion d’ictus rythmique, à l’encontre des idées reçues, face à l’opposition farouche des conservateurs. Son Liber usualis, ou Paroissien Romain, sorti en 1903, comportait des signes de son invention, destinés à situer certains ictus pour aider les chantres et les organistes, qui déclenchèrent des critiques véhémentes autant qu’injustes. Il ne faisait là que formaliser concrètement le rythme binaire-ternaire, que l’on avait appliqué à Solesmes plus ou moins nettement, mais avec bonheur, depuis 1840. Cette notion de rythme naturel à deux ou trois pas élémentaires, qui nous semble ainsi qu’à beaucoup d’une évidence et d’une nécessité aveuglantes, a toujours été controversée. Elle a été combattue, parfois âprement, il y a encore quelques décennies, dans des cercles proches de Solesmes. Question de sens musical, sans doute ?

En 1910 Dom Mocquereau commence la publication de ses travaux personnels par un premier tome du Nombre musical grégorien (le second volume ne paraîtra que beaucoup plus tard, en 1927). Dans sa présentation de quelques pages Dom Mocquereau invoque l’expérience acquise avec le chœur de Solesmes, et sa filiation étroite avec l’enseignement de Dom Pothier :

Il était nécessaire surtout de soumettre à l’épreuve d’une longue pratique les théories, nouvelles alors, du rythme musical libre. C’est ce que nous avons fait à Solesmes tous les jours, depuis plus d’un quart de siècle, et ce qui a été fait aussi dans un nombre considérable de cathédrales, églises monastiques et paroissiales, chapelles de toutes sortes, par des voix d’hommes, de femmes, d’enfants, par des artistes et des chantres de village.

...nous avons pu reconnaître le bien fondé des principales règles d’exécution proposées par les Mélodies grégoriennes de D. J. Pothier. A l’enseignement et à la pratique, elles nous ont paru naturelles, vraies, produisant un effet religieux et esthétique que les plus récalcitrants sont obligés d’avouer.

Les neumes et les manuscrits selon les deux grands maîtres

Vues de Dom Pothier

Le point de vue de Dom Pothier sur les manuscrits et leur lecture est très clair (Les mélodies grégoriennes, nouvelle édition page 103):Les neumes, soit les neumes à points superposés, soit ceux qui dérivent de l’accent, ont par eux-mêmes un triple but, une triple signification. Ils indiquent :

1° Quels sons doivent être liés dans le chant, quels sons au contraire doivent être disjoints.

2° Dans quels cas la voix doit monter, dans quel cas elle doit descendre.

3° En quelles circonstances particulières, il convient de faire entendre des sons trémulants, liquescents, appuyés, syncopés, répercutés.

Et il précise aussitôt :

La liaison ou la division des sons est le point capital, et sous ce rapport les neumes ont été parfaits dès l’origine.

Deux remarques. Dom Pothier a parfaitement saisi l’importance de l’information rythmique venant du découpage de la mélodie en neumes. D’autre part il mentionne cette catégorie de nuances d’exécution attachées à certaines notes spéciales, comme le quilisma ou l’oriscus, qui embarrasseront énormément les sémiologues, et d’ailleurs seront éliminées, sauf le quilisma, des éditions courantes de chant modernes. Dom Pothier ayant eu une responsabilité directe dans la mise au point de l’édition vaticane, il semble bien qu’il ait accepté, sous la pression des collègues, de renoncer à conserver toutes ces nuances, dans le but probable de faciliter l’exécution collective des chants. Nous y reviendrons (Cf. note-annexe n°3).

Vues de Dom Mocquereau

De son côté, Dom Mocquereau juge les manuscrits en ces termes (Nombre musical gégorien, I, page156) :Les accents neumatiques et tous les groupes qui en dérivent sont, en tant que signes figuratifs des intervalles mélodiques, extrêmement imparfaits; ils le sont plus encore peut-être en tant que signes rythmiques.

Par eux-mêmes les neumes purs, avec lignes ou sans lignes, ne déterminent ni la durée, ni la force, ni le mouvement rythmique des sons: ce n’est que par leurs positions dans la mélodie, ou par leurs relations avec le texte liturgique, qu’ils arrivent tant bien que mal à exprimer quelques rudiments rythmiques tout à fait insuffisants pour la pratique. Aussi dès l’origine, ou du moins, dès que les manuscrits nous parviennent, les neumes se présentent-ils accompagnés de traits, de lettres supplémentaires, ou même modifiés, parfois jusque dans leur forme essentielle. Le but de ces adjonctions et modifications est de compléter ce qui manque aux neumes en fixant, d’une manière approximative, soit les intervalles, soit les valeurs de durée et d’intensité, ou même certaines nuances très délicates d’interprétation.

Tradition rythmique primitive universelle — La figuration des signes rythmiques, comme celle des signes mélodiques, varie avec les différentes Écoles graphiques, mais, en dépit de ces formes multiples, il est aisé de découvrir une tradition rythmique primitive et universelle, qui s’affirme avec la même évidence et la même autorité que l’unité traditionnelle mélodique. Néanmoins, il faut le dire, la tradition rythmique primitive ne s’est pas maintenue avec la même constance que la tradition mélodique.

Essayons d’analyser les idées de Dom Mocquereau.

Quand il dit que les accents neumatiques sont particulièrement imparfaits en tant que signes rythmiques, ce n’est pas qu’il veuille minimiser leur rôle dans l’articulation mélodique, qui est selon nous un élément majeur du rythme. Probablement considère-t-il que cette articulation va de soi, qu’elle est de l’ordre mélodique. Pour lui ce qui caractérise le rythme, c’est plutôt la durée des sons, leur force, leur mouvement rythmique. Il estime que les neumes purs, leurs positions dans la mélodie, leurs relations avec le texte liturgique, n’arrivent tant bien que mal à exprimer que quelques rudiments rythmiques tout à fait insuffisants pour la pratique.

Sur ce dernier point nous pensons que Dom Mocquereau sous-estime la possibilité pour un chantre exercé de trouver un rythme pleinement satisfaisant avec seulement la ligne mélodique, les neumes, et le texte. Par voie de conséquence il surestime la valeur des adjonctions (épisèmes et lettres), qui ne devraient être vraiment nécessaires qu’aux chantres peu doués ou peu exercés. Ces adjonctions rythmiques sont absentes de certains manuscrits, et varient souvent d’un document à l’autre. Et d’ailleurs que sont devenues ces adjonctions, parfois corrections d’adjonctions, dans les éditions modernes rythmiques issues directement ou non des travaux de Dom Mocquereau ? Pour la plupart, elles ont disparu, afin que le livre reste lisible et exploitable - preuve que ces fioritures n’avaient pas en elles-mêmes la valeur que leur attribuait l’auteur. Cependant Dom Mocquereau a regretté qu’on n’ait pas conservé dans le paroissien et le graduel des signes différenciés pour certaines notes singulières, strophicus, oriscus, et a fait réparer ce défaut dans l’antiphonaire. Mais à quoi bon ces améliorations de forme si l’on ne sait toujours pas avec certitude comment rendre vocalement ces singularités, que l’on exécute à peu près toujours comme les notes ordinaires !

La deuxième idée saillante de notre auteur est la conviction de l’existence d’une Tradition rythmique primitive universelle, qu’il "est aisé de découvrir", mais qui "ne s’est pas maintenue avec la même constance que la tradition mélodique".

Il ne fait pas ici explicitement allusion à un possible manuscrit "archétype", antérieur à tous les autres, qui aurait comporté des précisions rythmiques essentielles, mais c’est évidemment dans sa pensée. Nous rejoignons alors l’hypothèse proposée dans notre première partie de l’existence de matrices mélodiques, aujourd’hui perdues, mais indispensables à l’origine aux compositeurs et à l’exacte transmission des lignes mélodiques aux chantres. Mais cette suggestion demande maintenant à être un peu étoffée. D’une part il faut y faire place aux notes "singulières", notamment quilisma, strophicus, oriscus, reproduites avec persévérance dans les manuscrits, donc certainement significatives (même si on ne sait toujours pas avec certitude ce qu’elles veulent dire), et par conséquent éléments indiscutables des compositions originales. D’autre part il serait normal que les changements de tempo, les cadences, certains allongements importants, soient indiqués aussi sur ces matrices, répondant ainsi partiellement aux idées de Dom Mocquereau. Au total, nous verrions cet archétype sous la forme d’un manuscrit de composition, comportant un texte à syllabes latéralement disjointes pour laisser place aux notes alphabétiques situées par exemple au-dessus des syllabes, ces notes étant groupées éventuellement en neumes séparés par de minces espaces, et dotées de signes identifiant le cas échéant les notes singulières, ou marquant un allongement de la note ou du groupe. Sur le manuscrit digraphe H159, certaines notes-lettres sont surmontées de petits signes, genre tilde, en face des quilismas et d’autres neumes spéciaux. Un tel manuscrit serait difficile à utiliser directement comme livre de chant. Il serait là pour que les chantres exercés puissent s’y référer en cas de nécessité, et n’aurait pas besoin d’être reproduit en nombre. L’autre hypothèse, celle de Dom Mocquereau d’un archétype rythmique, dans son esprit très fourni en adjonctions variées, donc assez semblable à certains manuscrits connus, est peu crédible. En effet si un tel archétype avait existé, pourquoi ne l’aurait-on pas recopié largement à l’usage des chantres, au lieu de passer par les étapes, ô combien laborieuses et incertaines, de l’apprentissage oral et de la dictée à un notateur ?

Le rythme élémentaire

Sur ce sujet aussi les opinions des deux maîtres semblent diverger. Alors que le rythme style Gontier est pratiqué à Solesmes depuis le début de la rénovation, avec pleine réussite, surtout dans les dernières décennies du siècle sous la direction de Dom Mocquereau, Dom Pothier rejette toute formalisation de ce rythme, en particulier les signes ictiques de son collègue. Il écrit dans Les mélodies grégoriennes (2e édition page 228) :Il faudra donc observer la coupe régulière des chants (...) comme on observe la coupe du vers dans la poésie ; sans pour cela donner aux mélodies grégoriennes une mesure binaire, ternaire, etc., en un mot une mesure fondée sur une durée proportionnelles des notes. Nous devons dire du chant ce que Quintilien dit du discours : dans un discours bien composé, il y a du nombre, une certaine mesure, mais ce nombre et cette mesure ne vont pas jusqu’à marquer la récitation par le levé et le frappé : oratio non descendet ad scriptum digitorum (Inst. Or. IX. 4.) ; cette mesure, au contraire, est la mesure tout à fait libre dont parlait Horace : numerisque fertur lege solutis : ce nombre est celui que les auteurs appellent le nombre oratoire ; nombre qui existe dans le discours sans qu’il paraisse ; on le sent, les oreilles en sont délicieusement affectées, mais on ne peut pas bien dire ce qu’il est : ita dissimulatus et latens ut tamen sentiatur et suavitatem ejus aures percipiant, (Ibid.). Tel est donc le rythme qui caractérise le chant grégorien et qui repose principalement, comme on le voit, sur la manière dont les sons ou les syllabes se trouvent divisées et dont les divisions sont proportionnées.

Tout Dom Pothier est là ! Il veut bien le mouvement, mais de préférence sans toucher terre !

En fait nous sommes dans une querelle purement artificielle, mais qui n’en est pas moins préjudiciable à la cause grégorienne, même encore aujourd’hui. Dom Pothier n’a pas le droit d’assimiler comme il le fait la qualité du chant grégorien à celle du discours parlé. Ce dernier s’apprend de lui-même auprès de maîtres qualifiés et de proches eux-mêmes éduqués. La formation au chant d’église est une tout autre affaire. L’élève part de zéro, et même de moins que zéro s’il a reçu auparavant une éducation musicale, forcément mesurée, dont il faut d’abord le libérer. L’acquisition du rythme libre peut demander de trois à cinq ans, selon les aptitudes de l’élève. Pour transmettre ce savoir, on est bien obligé de décrire, expliquer, décortiquer. L’écoute de bons exemples ne suffit pas, on admire, sans comprendre ce qui se passe. C’est ce souci pédagogique qui a hanté Dom Mocquereau, et l’a conduit à formaliser le plus possible sa théorie du rythme. A côté, les subtilités et les non-dits de Dom Pothier semblent bien peu sérieux et d’utilité pratique bien faible, voire nulle!

Finalement, avec le temps et l’expérience, la querelle est apparue pour ce qu’elle était, formelle, et sans contenu réel. On a pu constater à l’écoute, en effet, que les styles de Saint-Wandrille (de tradition fidèle à D. Pothier), et de Solesmes (style D. Mocquereau), différaient si peu qu’ils en devenaient indiscernables. On a aussi disputé sans fin des ictus et des positions des épisèmes ictiques, sans voir le caractère facultatif de ces derniers, quelquefois mal placés en effet, et qu’il est facile d’ignorer pour les chantres exercés. Nous n’avons par exemple jamais entendu le Credo I entonné selon les ictus du livre. Mais cela n’a rien à voir avec la réalité du cadencement binaire-ternaire, d’ailleurs souvent implicite et non apparent à l’oreille.

La rénovation s’est poursuivie sans heurts au cours de la première moitié du XXe siècle. En France le style Solesmes, grâce aux éditions rythmiques accessibles au public, a été adopté dans les diocèses et les paroisses. Egalement dans beaucoup de pays limitrophes ou éloignés, malgré la résistance tenace de quelques éminents opposants, dont certains encore férus de mensuralisme. A Solesmes, les idées se sont précisées, affermies. Après la mort de Dom Mocquereau en 1930, trois ans seulement après la publication du second tome du Nombre auquel a collaboré son assistant Dom Gajard, ce dernier qui dirige le chœur de Solesmes publie en 1951 un résumé et une mise au point décisifs des éléments du style rénové : La méthode de Solesmes. Surtout, le chœur dirigé par Dom Gajard réalisera avec la firme Decca des enregistrements de très haute valeur liturgique et artistique, jusqu’en 1970. Ces documents sonores concrétisent et complètent de la façon la plus heureuse et la plus efficace l’enseignement écrit de Solesmes.

Hélas, ce sommet dans la réussite sera sans lendemain. Depuis quelque temps déjà des forces obscures sont à l’œuvre, au sein même du cercle de Solesmes, pour ruiner le magnifique et précieux édifice, fruit de cent trente années d’humbles et patients efforts.

III. Remise en question de La Méthode

a langue latine, support principal des textes sacrés, a des règles d’accentuation bien précises. La mélodie qui vient orner ces textes dans le chant grégorien a aussi ses propres lois de rythme, qui ne coïncident pas le plus souvent avec celles du texte, et des choix doivent intervenir dans l’accentuation du chant, pour obtenir le rythme le plus favorable à l’expression.

Ce problème, qui s’est posé dès l’antiquité, a toujours, jusqu’en 1950, reçu invariablement la même réponse : la primauté de la mélodie sur le texte.Dom Pothier (Les mélodies grégoriennes, nouvelle édition p 106,107), écrit :

Que dans le simple langage le mouvement alternatif d’arsis et de thésis amène grammaticalement, d’une façon régulière, le temps fort sur la syllabe aiguë, et le temps faible sur les syllabes graves, la chose est facile à comprendre ; mais lorsque le langage, au lieu d’être simplement accentué, se trouve chanté, c’est bien différent ; car alors le chant absorbe l’accent ; et puisque déjà, comme nous l’avons remarqué, la modulation plus variée du débit oratoire vient souvent modifier l’accent grammatical, à plus forte raison, celui-ci devra-t-il facilement disparaître en présence de l’accent musical et du chant proprement dit.

De son côté, Dom Mocquereau examine ce problème avec minutie (Nombre musical, II, p277-283). Il invoque les témoignages des Grecs, des Latins anciens notamment Saint Augustin, des auteurs médiévaux, et conclut :

Les lois naturelles de la musique et du rythme, les auteurs classiques grecs et latins et ceux du Moyen Age s’accordent donc pour justifier la prééminence accordée souvent à la mélodie par les maîtres romains ordonnateurs de la cantilène liturgique.

Enfin, tout musicien de goût peut vérifier, dans les chansons et airs contemporains de qualité, l’effacement automatique du rythme propre des paroles devant la mélodie.

On aurait donc pu croire la cause entendue, sans recours. Hélas non! Il s’est trouvé des esprits forts pour remettre en question un principe aussi fermement établi. Et comme ce principe avait fondé solidement toute la science rythmique acquise au cours de la rénovation du chant grégorien, cette remise en question ne pouvait que saper radicalement les résultats obtenus avec tant de peine.

Nous n’arrivons toujours pas à comprendre comment de telles idées ont pu naître et se développer au sein de l’abbaye. Les principaux artisans de cette réforme calamiteuse ont été le Chanoine Jean Jeanneteau, Dom Jean Claire, assistant et successeur de Dom Gajard à la direction du chœur, et Dom Eugène Cardine, également assistant de Dom Gajard pendant quelques années. Peut-être cette histoire sera-t-elle un jour racontée ? Toujours est-il que l’on est amené à se poser avec incrédulité les questions suivantes : ces hommes éminents et cultivés avaient-ils vraiment compris et assimilé la Méthode de Solesmes ? Ou étaient-ils de piètres musiciens, incapables d’apprécier l’exceptionnelle qualité de style atteinte avec Dom Gajard dans les années 1970 ?

Quatre éléments, a priori indépendants, ont concouru à la nouvelle doctrine rythmique :

- un rejet aveugle, obstiné, du rythme binaire-ternaire

- une affirmation de la primauté absolue du rythme des mots sur celui de la mélodie

- une vision systématiquement déformée des données sémiologiques, rendues ainsi incompatibles avec la doctrine classique

- une introduction abusive du paramètre modal dans le rythme

Rejet du rythme binaire-ternaire

Pour discréditer puis rejeter le cadencement binaire-ternaire, les réformateurs ont commencé par l’assimiler faussement au "comptage". Rappelons en quoi consiste ce comptage. C’est une méthode pédagogique d’apprentissage destinée essentiellement à faire perdre à l’élève les réflexes de mesure acquis par une éducation musicale ou simplement par l’écoute ambiante de la radio. Concrètement la méthode vise à placer sans faute les ictus ponctuant le chant. Sur chaque ictus on compte 1, et sur les temps intermédiaires, 2, ou 2,3, selon le cas. Il ne s’agit pas du tout comme l’insinuent les réformateurs de remplacer la mesure par un système différent, mais aussi rigide. Un ami disait récemment : le comptage, c’est comme le "tape-cul" au manège, indispensable pour arriver à tenir en selle. Un chanteur ne peut considérer qu’il possède vraiment le rythme libre que lorsqu’il n’y pense plus en chantant, exactement comme dans le langage parlé, où le même rythme existe, sans qu’on s’en rende compte. Pour le discerner, il faut faire un effort particulier d’auto-analyse, dont la plupart des amateurs sont incapables, ce qui en rend l’enseignement difficile, et qui peut aussi égarer des apprentis analystes. C’est ce qui a dû arriver aux ennemis les plus déterminés du rythme classique.Cependant, une fois renié le rythme traditionnel, les censeurs se sont montrés incapables de proposer une autre manière simple, cohérente, facilement compréhensible, d’articuler le chant.

Primauté absolue du rythme verbal sur la mélodie

De manière tout à fait arbitraire, les opposants à la méthode classique ont érigé en principe que les mots du texte devaient imposer leur rythme propre à l’ensemble du chant, à l’encontre de l’usage établi en musique vocale monodique. Dom Cardine déclare (Cours de première année, p.58) : respecter le rythme verbal est une exigence absolue du grégorien..., et il présente à l’appui de cette thèse des exemples clairement et radicalement incompatibles avec le rythme classique, mais également contraires à la logique musicale élémentaire.Ce renversement des valeurs ne pouvait qu’altérer profondément la qualité du chant, comme on a pu le vérifier avec certains enregistrements discographiques.

Subversion de la sémiologie

Nous examinerons plus en détail dans un chapitre à part le travail sémiologique de Dom Cardine, et montrerons que là aussi un renversement des valeurs a été entrepris, sur de nombreux points qui étayaient la doctrine rythmique classique. Toute la philosophie de cette nouvelle lecture des manuscrits tend systématiquement à déplacer les appuis vers les notes finales des neumes, afin de mieux correspondre aux thèses verbales. On pourrait soupçonner avec quelque raison les réformateurs d’avoir cédé à la tentation de manipuler les données sémiologiques pour mieux les plier à leurs thèses.Introduction abusive du mode dans le rythme

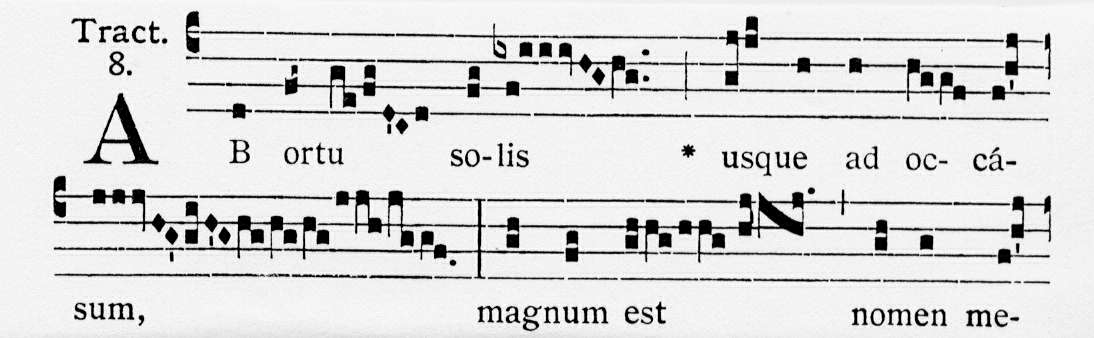

Certains réformateurs ont eu l’idée de parachever leur remise en cause des règles de rythme classiques en donnant une importance nouvelle au mode, vis-à-vis du rythme. On voit alors apparaître les termes de sémio-modalité, de rythme verbal-modal, ou inversement, pour caractériser la nouvelle école grégorienne. Dom Bescond s’est fait le propagandiste inconditionnel de cette initiative (Le Chant Grégorien). Nous n’allons pas ici tomber à notre tour dans le dogmatisme en éliminant complètement le mode du champ rythmique. Dom Mocquereau a nettement préconisé de poser l’ictus sur la note modale chaque fois que cela était compatible avec le contexte mélodique. Ce qui est inacceptable c’est d’en faire comme le demande Dom Bescond une règle systématique, car cela conduit souvent à des situations insoutenables rythmiquement. Presque à chaque page du livre de chant apparaissent des cas où la note modale devient de passage, et ne peut sans nuire au rythme recevoir l’appui. Voici un exemple particulièrement flagrant, extrait du trait du 8e mode Ab ortu solis :

On rencontre dans le mélisme ornant la syllabe finale de occasum une succession de clivis (La-Sol) (La-Sol) (La-Sol) amenant un saut à un Ut prolongé suivi d’une cadence retombant sur la tonique Sol après un palier sur La. Dans sa notation, Solesmes respecte strictement les manuscrits qui utilisent clairement des neumes clivis, et en outre marque avec raison l’ictus du La précédent pour bien lancer le rythme. Si l’on écoutait D. Bescond, on devrait mettre des ictus sur les Sol, puisque Sol est la tonique du mode. Or en chantant ce passage, on est musicalement conduit, comme le propose le notateur solesmien, à s’appuyer sur les La, à l’évidence notes principales, les Sol étant de broderie, arsiques et légers, sauf le dernier (note finale). Que le lecteur veuille bien essayer de chanter "à l’envers", selon D. Bescond, en privilégiant les Sol, et il ne pourra que constater, avec gêne, la démarche décousue et mécanique, ainsi que la syncope malencontreuse du Sol et de l’Ut long. De nombreux autres exemples se trouvent dans les livres, peut-être pas tous aussi typiques que le précédent, mais néanmoins aussi probants quant à l’inanité d’une influence modale systématique sur le rythme.

Alors reviennent les questions : Pourquoi ? Comment ?

Nous n’avons aucune réponse objective. Rappelons que Dom Gajard a réalisé ses derniers enregistrements sur disque en 1970, année de parution de la Sémiologie grégorienne de Dom Cardine. Dom Claire prend la direction du chœur de Solesmes en 1972, et Dom Gajard disparaît en 1973. On est alors en plein dans la mise en application de la réforme liturgique post-conciliaire, qui s’était traduite en France par l’élimination immédiate et brutale du latin et du grégorien dans nos paroisses.

Y a-t-il eu alors à Solesmes une aspiration irraisonnée au changement ? Une sourde impatience face à la supériorité trop manifeste, ressentie comme étouffante peut-être, du style de Dom Gajard ? On assiste en tous cas à une conjonction de critiques, d’abord disparates, remettant en cause la trop belle construction des prédécesseurs.

Cette conjonction de critiques se coagule, se cristallise, s’affirme explicitement, au Congrès international de chant grégorien de Strasbourg, en 1975, dominé par la personnalité imposante de Dom Cardine, le récent rénovateur de la sémiologie que certains n’hésiteront pas à comparer à Champollion. Ce congrès consacrera la naissance de la nouvelle école grégorienne, et par suite l’enterrement sans cérémonie de la Méthode de Solesmes.

Maurice Tillie raconte la suite, avec une jubilation non dissimulée (Le chant grégorien redécouvert, p.143) :

Sans perdre un instant, Dom Claire et le Chanoine Jeanneteau, en pèlerins infatigables du chant grégorien, organisèrent dans différents monastères (Paris,Ozon, Lisieux...) des sessions de formation de haut niveau dont l’intitulé à lui seul indiquait la direction à prendre pour acquérir une meilleure connaissance du grégorien : "Rythme du mot, rythme du neume".

"Sans perdre un instant" ! Etait-il donc si urgent d’annoncer partout la mise au rancart du grégorien jusque là enseigné par Solesmes et apprécié universellement ? Fallait-il sans désemparer convertir les chorales de France aux nouveaux canons grégoriens ? (Voir la note-annexe n°7)

Toujours est-il que certains membres de chorales, plus soucieux de nouveauté que d’approfondissement du style, se sont laissés séduire, abandonnant sans réfléchir la doctrine classique qui les avait initiés au grégorien.

Heureusement, de larges groupes de pratiquants, gardant leur sang-froid et leur lucidité, ont résisté à la tourmente, et maintiennent solidement la tradition. D’éminents monastères, La Schola Saint Grégoire, du Mans, l’association Una Voce, première à se lever pour défendre la messe latine et grégorienne, de nombreuses chorales, assurent aujourd’hui, ensemble, la permanence du chant classique. Grâce leur en soit rendue !

IV. Critique des conceptions grégoriennes de Dom Cardine

om Cardine a exprimé sa conception du chant grégorien principalement dans deux ouvrages : la Sémiologie grégorienne publiée en 1970, et le cours de Première année de chant grégorien, disponible dans sa réédition remise à jour en 1996, mais dont la version originale doit dater de 1972 ou 1973.

Dans l’introduction du premier de ces ouvrages, l’auteur prend le parti de critiquer l’édition vaticane fruit des travaux de Solesmes, pour son absence complète d’indication rythmique, alors que précisément cette édition avait été dépouillée délibérément des signes proposés depuis plusieurs années par les chercheurs de Solesmes, pour se conformer aux directives de la commission du Saint-Siège chargée d’établir les éditions officielles. Des éditions "rythmiques" seront publiées peu après, par Solesmes, avec accord en haut lieu, qui sont les seules largement disponibles, et d’ailleurs citées constamment par Dom Cardine dans son ouvrage. Sa phrase de l’introduction laisserait penser que l’auteur considérait ces signes rythmiques comme sans intérêt ni valeur, négligeables, mais il ne précise pas sa pensée sur ce point pourtant capital. Le propos de Dom Cardine apparaît donc, dès le départ, faussé par des a priori, découlant sans aucun doute de considérations subjectives étrangères à la sémiologie proprement dite, dont les conséquences finales seront un bouleversement des règles admises, un renversement des valeurs, incompatibles avec l’esprit de la Méthode de Solesmes.Quels pouvaient être à l’origine ces arguments subjectifs, si puissants qu’ils aient pu mener à un tel dévoiement ? L’auteur ne le dit pas. Mais on se souvient que le Chanoine Jeanneteau avait procédé auprès du chœur de Solesmes à des enregistrements de rythme (rythmogrammes), et constaté, du moins pour les pièces syllabiques, le non-respect de certains ictus marqués. Ce qui dans son esprit, mais bien à tort, devait contredire la règle du touchement binaire-ternaire. D’autre part, ce même auteur avait publié en 1957 un fascicule intitulé Style verbal et modalité, où il préconisait une influence dominante des accents des mots, ainsi qu’une prise en compte des éléments modaux dans le rythme du chant. C’est là que Dom Cardine, très probablement, a trouvé les deux idées directrices principales, de nature révolutionnaire, qui allaient le guider dans sa remise en cause des règles admises : rejet de toute règle de cadencement préétablie, rythme du chant calqué sur celui des mots.

Dom Cardine a travaillé pendant les douze ou treize années suivantes sur les manuscrits, pour y chercher des preuves allant dans le sens des idées posées au départ. Dans les deux ouvrages qui en ont résulté, nulle part il ne daigne expliquer et justifier sa démarche contestataire. Il semble dire : "Voilà mes résultats, ils faut les prendre tels quels!" Il se réfère souvent à l’édition vaticane comme à "ce qui existait avant lui", mais jamais la Méthode de Solesmes n’est citée, et il faut chercher au chapitre sur la liquescence et dans les notes explicatives complétant la Sémiologie pour y trouver Dom Mocquereau brièvement mentionné. Autrement dit Dom Cardine, au moins en matière de concepts, a opéré selon le principe de la "table rase". Faisant ainsi bon marché de décennies d’efforts continus et cohérents, il s’engage dans des voies solitaires qui vont le conduire tout droit à l’erreur et à la catastrophe : d’une part déplacement systématique des appuis naturels rencontrés dans les neumes vers leur note finale, dissolution des neumes dans les mélismes. La raison probable de ces innovations vient sans doute de ce que l’auteur a voulu, sans raison objective, transposer aux neumes le rythme verbal qui demande un repos, ou une détente, sur la syllabe finale des mots. Or la nature fait qu’en musique on a tendance à accentuer les notes longues (appui rythmique) plutôt à leur début qu’à leur fin. Et il en va de même, naturellement, pour les neumes courants à plusieurs notes du grégorien, règle que l’on retrouve confirmée dans le 800 (3e règle de position de l’ictus). La tendance adoptée par Dom Cardine était donc par principe contre-nature, et en conséquence nuisible à une expression satisfaisante du chant.

Mais les manuscrits ne sont pas si malléables qu’on puisse leur faire dire ce qu’ils ne disent pas. Alors Dom Cardine modifie arbitrairement l’interprétation des signes, ou invente des éléments sémiologiques nouveaux. Nous verrons des exemples significatifs de ces errements dans les quelques cas suivants.

Allongement automatique de la seconde note de la clivis épisémée

La clivis épisémée (clivis ordinaire coiffée d’un petit trait horizontal légèrement arqué), est très fréquente dans les manuscrits, surtout aux cadences. Dans l’interprétation classique (Dom Pothier, Dom Mocquereau) seule la première note est allongée. Dom Cardine écrit (Sémiologie grégorienne p.18) : L’allongement indiqué par l’épisème concerne les deux notes et non pas seulement la première. Sans aucune justification ! Pourtant il aurait dû être alerté par le fait que les petits traits d’épisèmes se trouvent toujours apposés en queue de signe graphique de note (voir les exemples épisémés de virga, punctum planum, apostropha, etc...). Ici le trait d’épisème coiffe l’extrémité de la première note (virga), mais n’a aucune raison de concerner la deuxième note. Celle-ci peut se voir d’ailleurs allongée si nécessaire par un autre épisème, qui se place en bas de la deuxième branche de la clivis. Voilà donc ce neume, au rythme naturel si net, gravement défiguré, par décision arbitraire de Dom Cardine.Allongement automatique de la deuxième note du pes carré (pes quadratus)

Dans ce neume, la première note, au lieu de la petite courbe du pes ordinaire, est un trait droit faisant un angle accusé par rapport à la virga de la deuxième note. L’interprétation classique (Dom Pothier, Dom Mocquereau) allonge la première note, et pas la seconde. Dom Cardine déclare tranquillement (Sémiologie grégorienne p. 20): L’angle ne permet pas une écriture rapide et donne à ce neume l’impression d’une certaine solidité. Il n’est que de faire plusieurs fois, soi-même, les signes (pes) et (pes carré) pour percevoir leur signification différente. Comme dans la clivis épisémée, les deux notes du pes quadratus sont également longues.Ce neume, assez fréquent, se trouve donc lui aussi défiguré, en vertu de l’intuition souveraine de Dom Cardine.

Inversion du pes quassus

Le pes quassus (secoué), a toujours intrigué les sémiologues. Dans ce neume de deux notes, la première est figurée par un trait ondulé, formant avec la virga de la deuxième une sorte de harpon asymétrique. Dom Mocquereau, en considérant ce neume en parallèle avec le pes carré, confesse sa perplexité (N.M.I., page 160) : Le pes quadratus et le pes quassus sont employés quelquefois l’un pour l’autre, ce qui donne à penser qu’il y avait entre eux une certaine ressemblance. Cette ressemblance n’était pas une équivalence complète…Dans ces deux podatus la première note était longue et appuyée, mais au pes quassus devait s’ajouter un effet vocal quelconque aujourd’hui inconnu : il faut souvent se résigner à ignorer. D’autre part, comme cet auteur constate que dans certains manuscrits la première note est doublée, il en déduit que la première note doit être encore plus longue et appuyée que dans le pes quadratus. Concrètement la transcription moderne ne fait pas de différence entre les deux neumes, représentés par un pes avec épisème sur la première note.Avec Dom Cardine la question du pes quassus prend un aspect nouveau par le fait que cet auteur admet que la première note est un oriscus, suivant très probablement l’enseignement de Dom Ferretti (publications en 1913, 1925, et 1938 en français). L’oriscus (du grec limite, fin) se rencontre en note isolée, souvent en fin de cadence juste avant une chute vers un repos. Ce signe devait être important pour les notateurs, car sa forme est toujours bien indiquée (à Saint-Gall quelque chose d’intermédiaire entre s et ç, et à Laon une sorte de 8 horizontal mal fermé). Il pourrait s’agir d’une note d’ornement, ondulée comme le croit Dom Pothier, de préparation à la chute vers le repos. Son identification avec la première note du pes quassus reste à notre avis douteuse. En tous cas Dom Cardine (Sémiologie, exemple 400, page 117) confirme la fréquente interchangeabilité, déjà remarquée par Dom Mocquereau, du pes quassus et du pes quadratus dans les manuscrits. Mais selon la tendance nouvelle, c’est la deuxième note que l’auteur désigne comme la plus importante, qu’elle soit ou non épisémée. Si l’on admet que l’oriscus reste léger, on arrive ainsi à inverser le rythme du neume, par rapport à l’interprétation classique. Cette conception est confirmée dans le cours (Première an, p. 26).

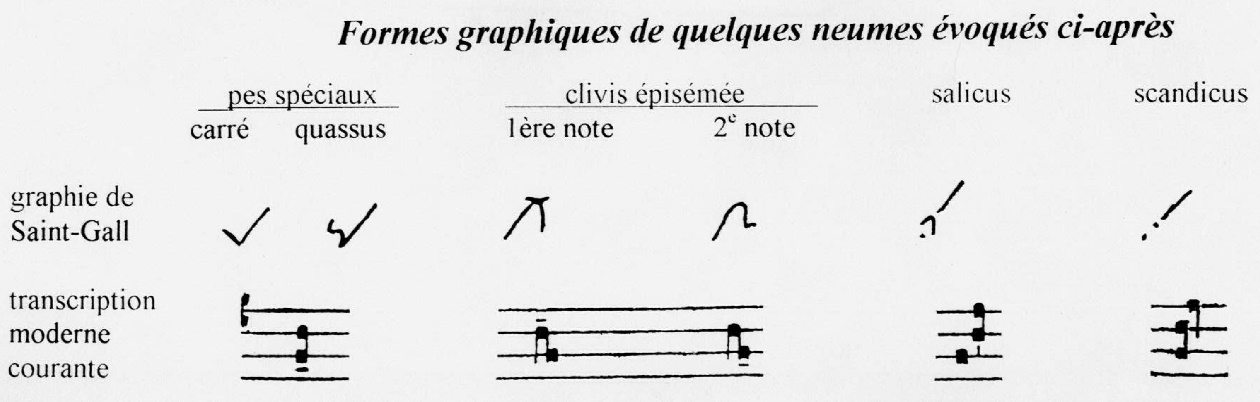

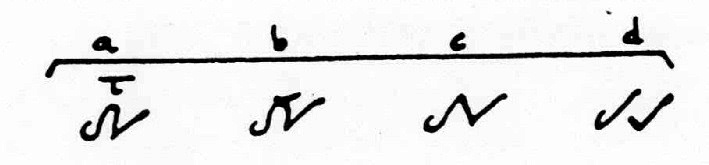

Modification du rythme du salicus

Ce neume de trois ou quatre notes ascendantes, comme le scandicus, se distingue de ce dernier dans les éditions modernes par l’apposition d’un épisème sur l’avant-dernière note du groupe, indiquant un appui rythmique sur cette note. Dans les manuscrits sangalliens le salicus est nettement individualisé par la singularité graphique de l’avant-dernière note (voir figure ci-dessus). A cette note singulière aurait pu correspondre un effet vocal genre ornement, ondulation, port de voix. Mais en l’absence d’indications précises, Dom Mocquereau (N.M.I, pp 385-395) s’oriente plutôt vers un appui marqué sur cette note, avec éventuellement un allongement, d’où l’épisème adopté dans les éditions modernes. Il s’appuie sur des arguments très convaincants, par comparaison de différents manuscrits, en particulier à l’occasion des diérèses du neume (adaptation du texte au salicus), où l’on constate souvent un remplacement des deux dernières notes du salicus par un pes quassus ou un pes quadratus, dont la première note, celle qui prend la place de la note singulière, est appuyée.Dom Cardine (Sémiologie, pp 102-113) admet comme pour le pes quassus que la note singulière du salicus est un oriscus, et par conséquent ne peut recevoir l’ictus, qui va alors se placer sur la dernière note du neume, selon l’usage verbal. Pour contrer la version de Dom Mocquereau il invoque la notion de note principale, qui en effet dans certains cas inciterait à marquer la dernière note. Cependant on peut trouver facilement d’autres cas où c’est au contraire la note singulière qui doit être avantagée. Mais Dom Cardine ne cherche et ne cite que les cas favorables à ses thèses.

A propos de notes principales ou secondaires, on peut s’interroger sur la réalité éventuelle de ces notions aux siècles lointains, où la mélodie était extraite par le chanteur de sa mémoire. Avec les notes sur portée, nous avons aujourd’hui la possibilité d’une lecture globale de la mélodie qui nous pointe automatiquement les degrés dominants, et les autres. Qu’en était-il autrefois ? Peut-on affirmer que nos prédécesseurs médiévaux pouvaient déceler comme nous cette hiérarchie des notes ? C’est fort douteux, et dans ce cas on n’a pas le droit d’introduire ces notions dans la lecture des neumes manuscrits.

Coupures neumatiques "expressives"

Dom Cardine présente longuement cette innovation dans la Sémiologie au chapitre IX (pp 48-55). Selon l’auteur les espaces blancs laissés par le notateur entre deux neumes successifs indiqueraient une emphase sur la note à gauche de l’espace. Aucun auteur ancien n’a jamais fait allusion à cette particularité ni à la signification imaginée par Dom Cardine. Dom Mocquereau avait bien remarqué ces espaces blancs, mais n’y voyait qu’un moyen de ponctuation entre parties mélodiques, incises, phrases, lorsque les espaces sont nets et sans ambiguïté. Mais ceci avec difficulté tant les notateurs étaient parfois gênés par l’irrégularité des espaces réservés aux neumes, ou simplement négligents.On voit bien l’avantage considérable que représente cette hypothèse pour Dom Cardine en faveur de sa thèse verbale appliquée aux neumes : pouvoir disposer presque à volonté d’une quantité supplémentaire d’allongements de notes finales de neumes, là où le plus souvent manque une indication directe (épisème, lettre d’allongement).

Il existe un cas générique de coupure expressive incontestable, c’est celui de la coupure "initiale", où la première note du neume ornant une syllabe s’en trouve détachée, devenant un appui pour l’élan consécutif. Ce cas a été reconnu et introduit dans l’enseignement du style classique.

Mais les autres coupures, intramélismatiques par exemple, n’ont aucune raison de signifier autre chose que le découpage articulatoire normal de la mélodie, avec le rythme qui en découle naturellement. (Voir la note-annexe n°4).

Recours constant de Dom Cardine au faux principe de l’invariance orale

Nous désignons par "invariance orale" l’hypothèse selon laquelle, lors de transmissions orales indépendantes de pièces grégoriennes, les données sonores ne subiraient jamais aucune altération, qu’il s’agisse des séquences mélodiques, ou des éléments rythmiques, durée des sons, force, allure, distinction des notes, des syllabes, des neumes, reproduisant pour l’essentiel le document sonore comme de nos jours un enregistrement sur bande magnétique. En ce qui concerne la fidélité et l’identité mélodiques, celles-ci semblent certaines dans les transmissions orales, compte tenu des recoupements positifs entre manuscrits anciens. Mais en ce qui concerne la fidélité de reproduction des éléments du rythme, non seulement celle-ci est difficile à admettre, pour des raisons de bon sens et d’expérience courante, mais encore est démentie constamment par les manuscrits eux-mêmes, à condition de faire confiance aux notateurs. En effet le notateur idéal note scrupuleusement ce qui lui vient à l’oreille, sans y ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Son enregistrement doit être totalement neutre et objectif. Cette hypothèse d’un enregistrement parfait demeure, certes, un peu sujette à caution, mais elle apparaît beaucoup plus probable que celle d’une reproductibilité infaillible de la transmission orale.Pour rester équitable, nous devons rappeler que, bien avant Dom Cardine, Dom Mocquerau avait fait un large usage de l'invariance orale, notamment dans ses raisonnements concernant le pressus. Mais il restait conscient de la fragilité de la tradition orale, écrivant notamment (N.M.I, page 319): Mais quelles garanties d'exactitude et de durée peut offrir une aussi fragile tradition, si l'écriture ne vient pas promptement la préserver de l'erreur et de l'oubli ?

Dans ses raisonnements comparatifs sur les manuscrits, Dom Cardine s’appuie implicitement, mais constamment, sur l’invariance orale. Il arrive par ce moyen à établir des équivalences injustifiées entre groupes neumatiques, ce qui aboutit à négliger des nuances d’interprétations bien réelles et intéressantes, notamment en ce qui concerne l’articulation des mélismes. Voici un exemple tiré de la Sémiologie (p. 45, dernier alnéa), très limité, mais significatif, à propos de différentes formes du torculus résupinus, où l’auteur assimile quatre formes différentes de ce neume complexe :

D’après Dom Cardine tous ces signes ont en commun une première note légère, et les trois suivantes longues, et sont donc interchangeables. Or il est clair, en restant dans l’enseignement classique, que la forme a réunit un torculus à note culminante allongée (lettre t), suivi d’une virga légère, que la forme b comporte aussi une 2e note longue (épisème), que dans la forme c les 2e et 3e notes sont longues (ligature doublement anguleuse), et enfin que dans la forme d le neume est coupé en deux pes, avec reprise de voix insistante sur la 3e note (1ère note de pes carré longue). Dans ces conditions, si l’on peut à la rigueur déclarer équivalentes rythmiquement les deux premières formes, les deux autres sont clairement différentes, et correspondent à des articulations et nuances rythmiques se distinguant nettement des deux premiers cas. Les interprétations vocales ne peuvent donc pas être identiques. Voir l'exemple plus développé de la note-annexe n°5.

Dissolution des neumes dans les mélismes

C’est là peut-être la plus extravagante invention de Dom Cardine. A notre connaissance aucun disciple ou épigone de notre auteur n’a osé la reprendre à son compte ou la défendre. Elle illustre très bien la tendance systématique de Dom Cardine à minimiser les articulations entre neumes, à lisser le chant, à souder des éléments mélodiques originellement distincts, ce qui ne peut évidemment que paralyser l’expression.La notion nouvelle de neume, "pleinement mise en lumière par les recherches sémiologiques de ces quinze dernières années" dit Dom Cardine en 1972 ou 1973 (Première année, p. 21), est énoncée page 22 :

Alors qu’un groupe mélodique quelque peu développé était pratiquement considéré comme formé d’une succession de neumes courts, il est acquis maintenant que les notes qui nous semblaient être le terme de ces petits "neumes", sont bien souvent, au contraire les jalons rythmiques importants de l’unique neume porté par la syllabe. Ce qu’on appelait neume devient alors un élément neumatique.

Rien dans les manuscrits ne vient confirmer cette vision.

Page 21 du même cours, Dom Cardine regrette que Solesmes n’ait pas adopté, pour transcrire certains neumes liés des manuscrits, des graphies compactes de 5 à 7 notes soudées qui souligneraient davantage l’unité absolue du groupe et l’égale valeur de chacune des notes. Noter ici surtout l’égalisation des notes.

Au total, cette idée, et celles qui accentuent systématiquement les notes finales de neumes, ne peuvent que détruire l’articulation naturelle des chants, dans une expression artificielle, hésitante, plate.

En douze ou treize ans de travail soutenu, Dom Cardine a élaboré une œuvre monumentale et impressionnante. Il est navrant de devoir constater en fin de compte que la valeur de ce travail est compromise par plusieurs erreurs fatales :

- mépris de fait des travaux antérieurs sur le sujet, pourtant importants et significatifs (Dom Mocquereau, Le nombre musical grégorien, tome I).

- introduction dans l’étude des manuscrits de concepts étrangers à la sémiologie.

- absence de rigueur intellectuelle, biaisant les déductions à sens unique.

- méthodes de raisonnement hasardeuses ou erronées.

En conclusion, l’œuvre de Dom Cardine doit être considérée comme dépourvue de valeur scientifique. Ses partisans déclarés, ou bien ont été aveugles, ou ne l’ont pas examinée sérieusement et sans parti pris. L’ont-ils tous seulement lue ?

V. La tradition orale du chant d'église. Le sentiment tonal moderne

Tradition orale au cours des siècles intermédiaires

ous avons vu précédemment (première partie) que la diastématie s’était accompagnée d’un appauvrissement des manuscrits en indications rythmiques. A l’introduction de la notation diastématique est venu s’ajouter la naissance de la polyphonie, au début du XIIIe siècle (Pérotin), qui a dû attirer les meilleurs musiciens religieux de l’époque, au détriment d’un maintien d’une pratique du plain-chant de bon niveau. Cette tendance ne fera ensuite que s’amplifier, mais au détriment de la liturgie qui s’accommode mal des entrelacs compliqués des pièces d’un Josquin des Prés, par exemple, rendant le texte inintelligible, sans nier la magnificence sonore saisissante de certaines de ces œuvres.

Toute tradition rythmique valable semble s’être éteinte dans le chant grégorien, aux siècles intermédiaires précédant le XIXe. Nous avons pu examiner un document publié en 1677, sorte de cours de chant religieux, recommandant de "chanter le plein-chant (sic) comme on marche", par temps égaux (R. P. Jean Jacques Souhaitty, religieux de l’ordre de S. François, Nouveaux Elemens de Chant ou L’essay d’une nouvelle découverte qu’on a faite dans l’art de chanter). Ce document contient de nombreuses pièces syllabiques, pour les divers temps de l’année liturgique, hymnes, proses (séquences), antiennes de la Sainte Vierge, qui ne diffèrent pas mélodiquement des chants en usage aujourd’hui. Aucune pièce du propre, ni aucune allusion au chant grégorien orné, mais deux faux-bourdons à 4 voix, un "contrepoint" à 2 voix, et des "pseaumes" en français à 2 voix.L’élément le plus intéressant du recueil est un ensemble titré "Octave de messes", en style dit "plein-chant musical", donnant les partitions de l’ordinaire complet de huit messes, cinq de "M. DU MONT, Maistre de la Musique de la Chapelle du Roy" (1er, 2e, 4e, 5e, 6e tons), une de M. NIVER (6e ton), et les deux dernières d’un compositeur non précisé (peut-être l’auteur du document ?). Les "tons" en question sont les "tons ecclésiastiques" alors en usage en musique, différents des modes grégoriens autant que des tonalités du système tonal à venir. Le déchiffrage de la notation inventée par l’auteur (chiffres indiquant les hauteurs des notes de la gamme, avec diverses surcharges) est assez difficile et fastidieux. Nous avons seulement à titre d’échantillon restitué le 1er Kyrie de Du Mont, et celui de Nivers (connu par ses compositions pour orgue) (Voir illustration note-annexe n°6). La surprise est grande. Dans ces deux œuvres, le rythme, bien indiqué par notes longues ou brèves, ne correspond à rien de cohérent selon nos critères connus. Une totale anarchie semble présider à la distribution des notes dans le temps, au point que l’exécution réclame un réel effort d’attention, avec l’impression d’aboutir à n’importe quoi. Pour la mélodie, l’air de Du Mont est assez réussi et intéressant, mais s’écarte quelque peu de la version que nous connaissons d’après les éditions de Solesmes (où le rythme d’origine a été aussi totalement applani), par des dièses affectant des Do ou des Sol. Cette pratique, antérieure au système tonal, semble avoir été assez fréquente autrefois. Par exemple le chant "O filii et filiae", dans les manuels encore édités récemment, comporte un dièse sur le premier Do, qui est omis dans la version du 800. Solesmes aurait donc "tonalisé" délibérément les messes de Du Mont et cette pièce populaire. L’introduction de sensible supplémentaire dans la gamme diatonique s’est conservée dans d’autres chants célèbres, par exemple dans "Le voici l’agneau si doux..." au couplet. En ce qui concerne le Kyrie de Guillaume Nivers, aussi bizarre que l’autre pour le rythme, sa mélodie apparaît d’une pauvreté étonnante, selon nos critères modernes.

En résumé, ce document laisse l’impression qu’au XVIIe siècle dans les paroisses on chantait certaines pièces syllabiques du répertoire grégorien classique en notes égales, sans rythme plus précis, et pour l’ordinaire des messes, des compositions d’époque à la mode, en notes longues et brèves, complètement décalées de nos habitudes présentes.

Quand nous passons au XIXe siècle, les pratiques du chant d’église restent marquées, d’après de nombreux témoignages, par une expression martelée du plain-chant, même dans les monastères. Dans sa préface à la nouvelle édition des Mélodies grégoriennes, Jacques Chailley cite Berlioz, à propos de l’exécution du plain-chant : toujours chanté ou plutôt beuglé dans nos églises par des voix de taureau, accompagnées d’un serpent ou d’un ophicléide. A entendre de telles successions de notes hideuses et à l’accent menaçant, on se croirait dans un antre de druides préparant un sacrifice humain. C’est affreux, mais je dois encore avouer que tous les morceaux de plain-chant que j’ai entendus étaient ainsi exécutés et avaient à peu près ce caractère. On comprend alors pleinement l’initiative de Dom Guéranger de lancer une réforme s’appuyant sur les documents les plus anciens disponibles, en vue de retrouver une vérité tombée dans l’oubli.

Même encore de nos jours, les chants de l’ordinaire par la foule laissent souvent à désirer, en particulier par certains allongements abusifs de pénultièmes. Pour la plupart, ceux qui collaborent ainsi à la cérémonie de tout leur cœur n’ont eu aucune formation et n’ont pas les notes dans leur missel. On ne peut leur reprocher ces écarts, même si certaines oreilles en souffrent.

Le sentiment tonal

Nous désignons ainsi l’imprégnation musicale inconsciente du public, par l’écoute d’enregistrements classiques ou populaires, ou de musique diffusée par les médias audiovisuels. Tous les airs entendus couramment étant composés depuis le XVIIIe siècle jusqu’à maintenant dans le système de Bach et Rameau, le sentiment général musical est devenu tonal.Le système tonal peut être considéré comme l’enfant légitime et inévitable de l’harmonie et du clavier à douze touches par octave. Dans le cadre qui nous intéresse ici, à savoir celui de la musique vocale monodique, le système tonal introduit une innovation essentielle et décisive : la modulation de tonalité. Cette possibilité inouïe de changement de climat dans une chanson, un air, consiste, après une phrase conçue dans une échelle diatonique donnée, à passer sans transition à une autre échelle diatonique éventuellement très différente, créant ainsi un fort contraste d’ambiance sonore renforçant la qualité expressive du chant. Un exemple frappant, que tout le monde peut vérifier, nous est offert par la chanson célèbre de Trénet-Lasry : La Mer. Si l’on commence en effet cette chanson en Do (Sol Do... etc), en arrivant à "Voyez, près des étangs,...", la tonalité saute à Mi, avec quatre dièses, puis change à nouveau au deuxième "Voyez..." à Sol (un dièse), et finalement revient à Do. Ces trois modulations, très habilement amenées, habillent la chanson d’un charme indicible, justifiant en grande partie son succès planétaire. Elles s’opèrent si naturellement qu’un chanteur amateur ignorant tout du solfège, mais doué d’une bonne oreille, peut saisir sans mal la mélodie et la chanter sans faute. Ce qui prouve l’intime compatibilité du système tonal avec les facultés auditives humaines courantes.

Cependant l’utilisation de la modulation tonale semble exceptionnelle dans le domaine musical des variétés, où l’on évite généralement les complications mélodiques, par manque de métier sans doute. Au contraire, en musique classique, ou savante, il est fait un large usage de cette possibilité, comme en témoignent certains lieder de Franz Schubert, jusqu’à ceux d’un Richard Strauss par exemple (4 derniers lieder, 1947).

En comparaison, les compositeurs grégoriens devaient se contenter d’une échelle diatonique de sept ou huit sons par octave, interdisant toute modulation audacieuse. Néanmoins on peut rencontrer dans certaines pièces ornées savantes des contrastes modaux expressifs et savoureux qui ne doivent rien au hasard. Bien qu’utilisant la même échelle de base diatonique, la mélodie modale grégorienne se distingue franchement de la mélodie tonale simple, par l’usage différent des intervalles et des degrés des échelles. La mélodie tonale est presque toujours fortement dominée par ses degrés marquants (tonique, dominante, sensible,..), alors qu’en mélodie grégorienne la liberté semble plus grande. On peut remarquer en grégorien certains emplois d’intervalles inconnus (ou peu usités) en tonal. Ainsi les superpositions de deux quartes ascendantes (Ré,Sol-Sol,Do), ou des montées des deux tierces mineures du 7e mode (Si,Ré,Fa), ou les mêmes en descente, qui introduisent subrepticement le triton prohibé. Cette dernière structure étendue à Sol,Si,Ré,Fa, se trouve parfois opposée à son complément intercalaire La,Do,Mi, pour un effet de contraste efficace.

Par son sentiment tonal, le chanteur de grégorien discerne mieux les qualités mélodiques propres des pièces grégoriennes, et paradoxalement, peut mieux en apprécier la saveur particulière. Sur le plan du rythme, la musique tonale en usage est mesurée, mais ceci n’empêche nullement le grégorianiste d’adopter les bonnes pratiques du chant tonal, en particulier les réflexes du legato et de l’expression à la fois nette et retenue.

VI. Conclusion

ans les parties précédentes du présent essai, nous avons développé et justifié les points suivants :

- les manuscrits indiquent par le groupement des notes en neumes l’articulation de la mélodie, qui constitue le rythme élémentaire du chant.

- un cadencement binaire-ternaire était très probable, par imitation de la parole, et de la déclamation recto tono, puis du chant pasalmodique. Cependant les manuscrits ne portent pas d’indications directes de ce cadencement, en dehors de la fréquence particulière des neumes de deux et de trois notes.

- la séquence mélodique des chants était probablement conservée sur des documents spéciaux, où les hauteurs des notes étaient précisées par des lettres codifiées, celles-ci groupées par neume, et pouvant comporter des signes de singularité ou de rythme.

- l’apparition de la diastématie, conjuguée à d’autres facteurs (polyphonie), s’est accompagnée d’une disparition de la tradition rythmique, et finalement d’une régression profonde et durable de la qualité expressive du chant grégorien.

- la rénovation fondamentale du chant grégorien entreprise à Solesmes au XIXe siècle, avec le plein appui du Saint-Siège, a abouti à la fin de ce siècle à l’édition de livres de chant rythmiques satisfaisants pour les paroisses, aussi bien que pour les monastères.

- le mouvement de remise en cause de La Méthode de Solesmes au cours des années 1950 à 1980, fondé sur des bases plus que discutables, révèle ses défauts à l’usage et devrait s’éteindre de lui-même dans les années qui viennent.

- le sentiment tonal imposé à tous par la culture musicale ambiante ne gêne pas la pratique moderne du chant grégorien, et permet au contraire de mieux en apprécier les éminentes qualités.

Aujourd’hui, au début du XXIe siècle, nous pouvons considérer, avec le recul, que les éditions rythmiques de Solesmes ne doivent pas être loin de reproduire, sous une forme adaptée à la culture musicale moderne, les documents médiévaux archétypes donnant les mélodies et les éléments essentiels du rythme, à l’usage des chantres exercés. Il y manque seulement les indications de certaines notes singulières (strophicus, oriscus), auxquelles il a fallu renoncer pour faciliter le chant en groupe. Ces indications manquantes sont en bonne partie disponibles grâce au graduel Triplex, qui constitue un apport inestimable aux amateurs de grégorien curieux, même s’il n’est pas facilement lisible pour chanter.

Ainsi tout pratiquant de chant grégorien dispose de livres vraisemblablement proches des originaux médiévaux, et, grâce à la Méthode de Solesmes éventuellement complétée par les enseignements de la Schola Saint-Grégoire, des maîtres de chœur formés par elle ou s’étant instruits dans la même méthode, peut parvenir à une expression satisfaisante de la prière chantée. Mais cela à la condition d’un effort personnel soutenu.

En outre, pour les chantres particulièrement doués et possédant un sens musical aigu, il est loisible, en solo, d’agrémenter la prière d’effets vocaux correspondant aux singularités notées avec persistance dans les manuscrits, mais seulement après essais concluants. Par exemple, les strophicus, au lieu d’être liés comme permis dans la Méthode, peuvent être discrètement répercutés, même en chœur, à condition de bien garder le rythme mentalement. Les oriscus isolés, survenant en préparation de chute en fin de cadence, pourraient sans dommage être tremblés brièvement par le soliste, soulignant ainsi le mouvement de cadence. On pourrait même songer à faire revivre d’autres effets vocaux, en s’inspirant des idées de Dom Pothier, et des commentaires de Jean de Valois sur les sons à hauteur modulée, mais avec le risque de donner au chant un aspect désuet peu compatible avec le sentiment tonal moderne et l’attention liturgique des fidèles.

Enfin le legato, dont la nécessité est reconnue unanimement, reste la condition essentielle d’un chant de qualité.

Pierre Billaud, (janvier 2002)